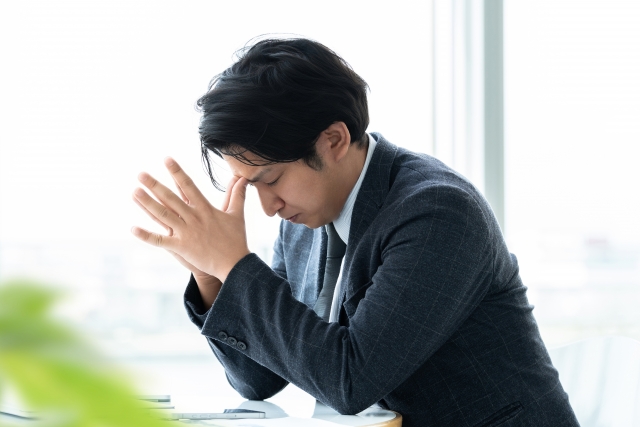

「朝、出社前に胃がキリキリ痛む」

「今日はどんな理不尽が飛んでくるか分からない」

そんな不安を抱えながら仕事を続けるのは、本当に苦しいものです。気分で指示を変える上司に振り回され「なぜ私だけ?」と眠れない夜を過ごしたことがある人は少ないないでしょう。

そんな状況でも、理不尽な上司への対処法を知り、行動を少し変えただけで世界が一変します。

この記事では 理不尽な上司を“正面から倒す”のではなく、“力を抜きながらかわす” 方法を中心に、心身の守り方、社内外の相談窓口、異動・転職を含む選択肢まで徹底解説します。最後まで読めば、明日からの出社がほんの少し軽やかになるはずです。

「理不尽な上司」とは?

理不尽な上司とは、合理的な根拠なく部下に無理難題を押し付け、感情的に振る舞うことで相手の尊厳や業務効率を損なう存在指します。

たとえば「昨日はA案と言ったのに今日はB案にしろと怒鳴る」「成果は自分のもの、失敗は部下の責任」「席の場所や声の大きさなど些細なことに激昂」など、部下が予測できず“地雷原”を歩くような状態に追い込むのが特徴です。

こうした言動はパワハラに発展するリスクも高く、早期の対処が不可欠です。

理不尽な上司にありがちな特徴

そんな理不尽な上司にありがちな特徴は次の5つです。

- 気分で態度が激変

- 指示が一貫しない

- 責任転嫁の名人

- 感情コントロールが未熟

- コミュニケーション能力の欠如

- 会社で実績をあげている

理不尽な上司とは、得てして「気分屋」であることが多いです。自分のモチベーションや行動に一貫性がないため、周囲にもその余波をまき散らして混乱させます。また、自身が未熟であることを理解していないためか、「自分は正しい」という勘違いをしてしまっているケースも多いでしょう。

気分で態度が激変

朝の営業会議では笑顔で「頼んだよ!」と背中を押していた上司が、午後には同じ資料に対して「なんでまだ出来ていないんだ!」と怒号を浴びせる。そんな急激な温度差は、部下に“常に機嫌を予測し続ける”という余計なタスクを課します。

人は脳のワーキングメモリを感情の読み取りに取られると、本来の業務判断に割ける認知資源が不足し、ミスや遅延が雪だるま式に増えるものです。さらに周囲の空気がピリつくため、率直な意見やリスク報告が封じられ、問題が深刻化してから表面化しやすいという副作用も。

心理的安全性が崩れると優秀な人材ほど早期に離脱する傾向があり、組織は知らず知らずのうちに競争力を失います。

指示が一貫しない

午前10時に「A案で進めよう」と言われたのに、15時には「やっぱりB案だ、最初から分かってただろ!」と叱責される。このような指示の変遷は、単なる再作業コストだけでなく信頼関係の崩壊を招きます。上司自身が意思決定プロセスや評価基準を明示しないまま結論だけ覆すと、部下側は「次に向けて改善すべきポイント」が掴めず学習が成立しません。

結果、メンバーは自律的な提案を避け、無難な選択肢しか出さなくなります。また、納期や品質が揺らぐたび顧客対応に追われる現場は疲弊し、社内の部門間調整でも信用を失いがち。プロジェクト全体が“土台の揺れる家”となり、最終成果物のクオリティ低下を招きやすいのです。

責任転嫁の名人

トラブル発生時に真っ先に口をつくのが「誰がやった?」という問いであれば要注意です。失敗の構造を分解せず“犯人捜し”に終始する上司のもとでは、従業員は自らを守るため情報を隠蔽したり、前例踏襲でしか動けなくなります。

さらに成果は上司の手柄として取り上げられるため、相対的に部下のモチベーションとエンゲージメントは急落。組織学習の最大の資源である「失敗からのフィードバックループ」が断たれ、同質のエラーが繰り返される悪循環に陥ります。

結果として短期的には評価を守れても、長期的にはチームの生産性・創造性が枯渇し、上司自身の評価も“実行力のない管理職”へと転落しかねません。

感情コントロールが未熟

納期が1日延びただけで机を叩き、大声で人格を否定する。こうした振る舞いはパワーハラスメントに発展しやすく、本人が想像する以上に周囲へ恐怖と萎縮を与えます。

怒りは“二次感情”であり、その裏には不安や無力感が潜んでいることが多いものですが、その内省を放棄して外部にぶつけると職場全体が「誰も火種を作らないための最小行動」に流れます。

結果、チャレンジングな提案や新規プロジェクトは敬遠され、組織文化は守り一辺倒に傾斜。生産性だけでなく、部下のメンタルヘルス(胃痛・不眠・うつ症状など)への深刻な悪影響も見落とせません。

コミュニケーション能力の欠如

「みんな普通は分かるだろ?」「前に言ったよね?」と抽象的な指示で丸投げし、進捗が遅れれば「説明不足?それは受け手の責任」と切り捨てる。これでは部下はゴールイメージも優先順位もつかめません。

上司の頭の中とアウトプットに乖離がある状態は、プロジェクト管理における“仕様未確定リスク”そのもの。報連相をしても「で、結局どうすればいい?」と曖昧に返されるため、担当者は自分の判断で動くしかなく、失敗した瞬間に責任を負わされるダブルバインドが生まれます。

するとメンバーや部下の学習コストと精神的コストが肥大し、育成サイクルが停滞。社内のナレッジ共有も進まず、組織全体の知的資産が目減りしていく危険があります。

会社で実績をあげている

会社で実績をあげるのは素晴らしいことです。しかし、それによって思い上がってしまう上司も少なくありません。おそらく、その上司自身も過去に大きな苦労をして今があるのでしょう。そうして挙げた功績は、その人のアイデンティティといっても過言ではないほど大きな経験になっていると思います。

こうした上司の場合は、部下の苦労もわかったうえで理不尽な振る舞いをしていることがあります。会社の業績や自身の成績のためには、部下にきちんと仕事をしてほしい(=成果を出してほしい)と集中した結果なのでしょう。

会社が好調でなければ、従業員が良い思いをすることはできないため、本質的にはこういったタイプの上司の理想自体は間違っていません。ビジネスや仕事に「常にこれをしていれば正解」はなく、さらに上司のうえの人間から指示が下りてくれば優先しなければならないことも多いです。

理不尽な上司との付き合い方・対処法

そんな理不尽な上司との付き合い方・対処法は次の4つです。

- 「観察者の自分」を育てる

- 相手の“べき”を見抜く

- 社内外の“逃げ道”を確保する

- “ビジネスライク”を徹底する

- 思い切って言い返す

「上司も結局は未熟な一人の人間である」と考え方を変えてみると、それに対して自分がどう関わるべきかが見えてきます。「上司」を完璧な存在や、役職だけを捉えて自分よりもできる人間のはずだと決めつけるのは損です。

自身が上司の立場になったときに初めてわかるも多いもの。今は立場が違うことでそれが見えないだけ。であれば、少し客観的に「理不尽な上司」と、それを取り巻く環境に目を向けた方が建設的に対話できます。

「観察者の自分」を育てる

目の前で怒号が飛ぶと頭が真っ白になります。そんな時こそ「私は今ドラマを観ている観客だ」とセルフトークしましょう。第三者視点に切り替えるだけで、相手の言葉がただの音に近づき、感情の渦に巻き込まれにくくなります。

また「この経験は将来への学び」と位置付けるフレーミング効果も有効。自分の人生の長い物語の一章だと思えば、ストレスが半減します。

相手の“べき”を見抜く

上司が何に価値を置き、何を恐れているかを観察しましょう。たとえば「数字は絶対」「報連相は即時」など、裏にある“べき論” が見えると、理不尽に見えた要求の“芯”を拾えます。そのうえで、言葉遣いに問題があっても内容が合理的なら「ご指摘の通り〇〇を改善します」と共感を示し、改善策を提示。

一方、無理筋の要求は「工数が×時間超え、品質に影響が出るため難しいです」と 事実と数値 で冷静に伝えましょう。

社内外の“逃げ道”を確保する

同僚に共有するだけでも心理的負担は軽くなります。さらに上司より上位のマネジャーや人事に相談し、記録(日時・内容・発言)の保存 を徹底しましょう。

社内窓口が機能しない場合は、総合労働相談所や産業医など外部機関の利用も検討を。相談実績は、のちの配置転換や休職申請時の重要な証拠となります。

“ビジネスライク”を徹底する

仕事上の必要最低限のみ会話し、雑談や飲み会は勇気を持って断る。無視ではなく、感情のシャッターを静かに下ろす イメージです。加えて、休日は趣味や副業など社外コミュニティに没頭し“私の世界”を拡張すると、上司の影響力が相対的に小さくなります。

思い切って言い返す

「理不尽だ」と思うのであれば、それをストレートに上司にぶつけることも大切です。無茶なことを言っても全部「はい」と言ってくれると勘違いしている場合もあるため、「私の本心はそうじゃない!」と事実を伝えて目を覚まさせてやりましょう。喧嘩になるかもしれないですが、正面からぶつかった結果、意外とわかりあえることだってあります。

むしろ、揉めたりもっと怒られるかも知れないと静観していては、“今”がこの先も続くだけです。どうせ理不尽に耐えられないのであれば、思い切って言い返して「後のことはなるようになるさ」と開き直ってしまいましょう。

どんなことにも『よかった』は存在する

理不尽な上司とのコミュニケーションに悩んだときは、自分の将来について深く考える機会です。言い換えれば、「このタイミングで悩んでよかった」と自分を褒めてもよいということです。

どんな悪い出来事にも『よかった』は存在します。大切なのはそれに気付けるかどうかです。目標がないと悩んだことで、逆に『よかったこと』は何でしょうか。

- 仕事への価値観や人生について考えることができた

- もっと成長しなきゃとモチベーションが高まった

- 乗り越えたことで耐性ができた

- 糧としたことで前よりも精神的に強くなった

考え方次第で色んな『よかったこと』が出てきます。どんなことにも相反する事実があることを忘れないでください。もし『よかったこと』に気付けそうになければ、気付けるようになるための考え方を醸成してきましょう。もし自分一人では考え方を醸成できない人は『陽転思考』を学んでみてください。

陽転思考とは、ネガティブな事実からも「よかった」を探す思考法です。ネガティブな感情を許可し、それらを受け入れてから切り替えるという方法であり、マイナスのことを否定しません。良いとか悪いという二元論ではなく、「すべての事実はひとつですよ。見方を変えて見ましょう」という考え方であり、ビジネスにおいても重要な考え方になります。

『日刊ワダビジョン』は、陽転思考に繋がる仕事やコミュニケーションにおける本質を知れるメルマガになっていますので、この小さな一歩から皆さんの人生が前向きになることを願っています。

和田裕美の最新情報や、営業ノウハウや、好かれる話し方などの学びが無料で届きます!

メルマガにご登録いただくと

・『人生を好転させる「新・陽転思考」』の第一章

・『成約率98%の秘訣』特別ポケットブック(非売品)

のPDFをプレゼントします。

メルマガも読んでみて、ちょっと違うと思ったらすぐに解除できますので、興味のある方はぜひご登録ください。